鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2018年05月24日

哪些化學反應會導致鋰離子電池產生熱失控?

由于電池存儲能量,在能量釋放的過程中,當電池熱量產生和累積速度大于散熱速度時,電池內部溫度就會持續升高。鋰離子電池由高活性的正極材料和有機電解液組成,在受熱條件下非常容易發生劇烈的化學副反應,這種反應將產生大量的熱,甚至導致的“熱失控”,是引發電池發生危險事故的主要原因。

鋰離子電池內部的熱失控,說明電池內部的一些化學反應已經不是我們此前所期待的“可控”和“有序”,而是呈現出不可控和無序的狀態,導致能量的快速劇烈釋放。

那么,我們來看看,都有哪些化學反應,會伴隨大量的熱產生,進而導致熱失控。

1.SEI膜分解,電解液放熱副反應

固態電解質膜實在鋰離子電池初次循環過程中形成,我們既不希望SEI膜太厚,也不希望它完全不存在。合理的SEI膜存在,能夠保護負極活性物質,不跟電解液發生反應。

關于鋰離子電池的循環壽命和安全性

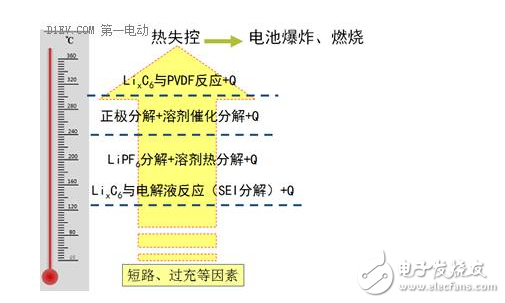

可是當電池內部溫度達到130℃左右時,SEI膜就會分解,導致負極完全裸露,電解液在電極表面大量分解放熱,導致電池內部溫度迅速升高。

這是鋰電池內部第一個放熱副反應,也是一連串熱失控問題的起點。

2.電解質的熱分解

由于電解質在負極的放熱副反應,電池內部溫度不斷升高,進而導致電解質內的LiPF6和溶劑進一步發生熱分解。

這個副反應發生的溫度范圍大致在130℃~250℃之間,同樣伴隨著大量的熱產生,進一步推高電池內部的溫度。

3.正極材料的熱分解

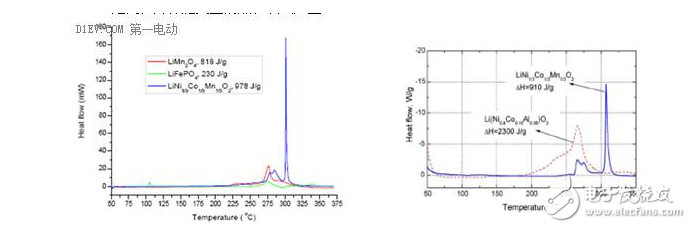

隨著電池內部溫度的進一步上升,正極的活性物質發生分解,這一反應一般發生在180℃~500℃之間,并伴隨大量的熱和氧氣產生。

不同的正極材料,其活性物質分解所產生的熱量是不同的,所釋放的氧氣含量也有所不同。磷酸鐵鋰正極材料由于分解時產生的熱量較少,因而在所有的正極材料中,熱穩定性最為突出。鎳鈷錳三元材料分解時則會產生較多的熱量,同時伴有大量的氧氣釋放,容易產生燃燒或爆炸,因此安全性相對較低。

4.粘結劑與負極高活性物質的反應

負極活性物質LixC6與PVDF粘結劑的反應溫度約從240℃開始,峰值出現在290℃,反應放熱可達1500J/g。

由以上分析可以看出,鋰離子電池的熱失控,并不是瞬間完成的,而是一個漸進的過程。這個過程,一般由過充、大倍率充放電、內短路、外短路、振動、碰撞、跌落、沖擊等原因,導致電池內部短時間內產生大量的熱,并不斷的累積,推動電池的溫度不斷上升。

一旦溫度上升到內部連鎖反應的門檻溫度(約130℃),鋰離子電池內部將會自發的產生一系列的放熱副反應,并進一步加劇電池內部的熱量累積和溫度上升趨勢,這一過程還會析出大量的可燃性氣體。當溫度上升到內部溶劑和可燃性氣體的閃點、燃點時,將會導致燃燒和爆炸等安全事故。

剛出廠的鋰離子電池通過安全測試認證,并不代表鋰離子電池在生命周期中的安全性。根據我們前面的分析,在長期的使用過程中,會發生負極表面的鋰金屬沉積,電解液的分解和揮發,正負極活性物質的脫落,電池內部結構變形,材料中混入金屬雜質,以及其他很多非預期的變化,這些都會導致電池發生內短路,進而產生大量的熱量。再加上外部的各種濫用情況,如過充、擠壓、金屬穿刺、碰撞、跌落、沖擊等,也會導致電池在短時間內產生大量的熱量,成為熱失控的誘因。

在鋰離子電池的使用過程中,沒有絕對的安全性,只有相對的安全性。我們要盡量避免濫用的情況出現,降低危害事件發生的概率,同時也要從正負極材料、電解液、隔離膜等主要成分入手,選擇化學穩定性和熱穩定性優良的材料,具有良好的阻燃特性,在出現內外部熱失控的誘因時,降低內部副反應的發熱量,或者具有很高的燃點溫度,避免熱失控現象的發生。在電池結構和殼體設計上面,要充分考慮結構穩定性,達到足夠的機械強度,能夠耐受外部的應力,確保內部不發生明顯的變形。此外,散熱性能也是需要著重考慮的,如果熱量能夠及時的散發出去,內部的溫度就不會持續上升,熱失控也就不會發生。

鋰離子電池的安全性設計,是系統論,單純的以正極材料分解發熱來衡量鋰離子電池安全性并不全面。從系統的角度講,磷酸鐵鋰電池不見得一定比三元材料的電池更安全,因為最終影響熱失控的因素很多,正極材料分解所產生的熱量僅僅是其中的一個因素。