鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2018年11月05日

電池的發展狀況:磷酸鐵鋰過剩,高端三元不足

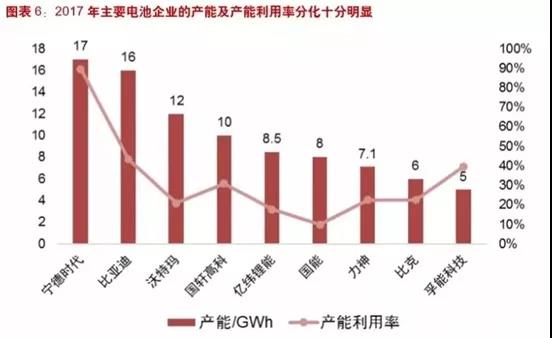

結構性過剩體現在兩方面,一是產品類別上,截止到2016年年底,我國動力電池總產能約63GWh,其中三元電池產能25.5GWh,占比約40%,這一比例到2017年有望提升至47%。在三元優勢逐漸確立的大背景下,磷酸鐵鋰的產能將長期處于過剩狀態,預計未來幾年內將有落后產能退出市場。二是在市場結構上,市場競爭力較弱的低端產能嚴重過剩,位于頭部的少數龍頭則處于供不應求的狀態。從產能利用率角度觀察,2017年CATL的產能利用率接近90%,比亞迪的產能利用率超過40%,行業平均水平則只有30%左右。

動力電池發展方向:能量密度是撬動性價比的支點

在新能源汽車推廣過程中的兩個主要問題:一是與化石燃料相比,電池相對低的能量密度,汽油的能量密度高達12000Wh/kg,現在較先進的動力電池單體能量密度約250Wh/kg,僅有汽油的1/40,這導致的主要后果是普通電動車續航里程遠低于燃油車,催生消費者的“里程焦慮”;

二是與內燃機驅動相比,相對高的整車成本,燃油車經過上百年的發展,其發動機的制造工藝成熟,成本控制也較好,動力電池的產業化時間仍然較短,當前成本很高,據BNEF統計,截至2017年,美國中檔燃油車的動力系統成本約5500美元/套,動力電池成本則高達12000美元/套,盡管電動車的使用成本有優勢,但電池造價的巨大差距導致目前電動車的經濟性仍然較差。

價格持續下降是電動車替代燃油車的基礎

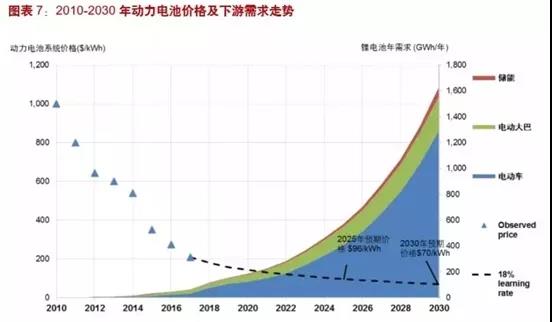

電池價格下降、實現電動車經濟性平價是推動電動車替代燃油車的基礎。據測算:對于某些年行駛里程較高的應用場景,當前的電池價格已可以滿足使用全成本平價;對于中檔車而言,動力電池系統價格降至1元/Wh時,大眾消費者可以實現使用全成本平價;隨著電池成本的進一步下降,一旦低于0.7元/Wh,電動車的購臵成本可以和同檔燃油車競爭,使用全成本則明顯低于燃油車,屆時電動車將在脫離政策支持的環境中加速替代燃油車。

從動力電池短暫的發展史中可以看出,動力電池成本下降的速度非常迅速,從2010年至今,動力電池系統的價格從1000$/kWh降至2017年的209$/kWh,年復合降幅達20%以上。國內動力電池的價格也在快速下降,據《2018中國汽車產業發展報告》的研究,2013年國內鋰電池單體的價格高達3.2元/Wh,2018年有望降至1元/Wh,2025年有望降至0.55元/Wh。

動力電池價格下降將帶動電動車的銷量和鋰電池的年需求。BNEF預計到2030年全球動力鋰電池的需求有望超過1600GWh,是2017年需求量的25倍,其中電動車需求接近1300GWh,電動大巴的電池需求接近270GWh,儲能電池的需求接近70GWh。

提升電池容量是改善電動車性能的前提

能量密度低的缺點可以通過增加電池容量來緩解。純電動車根據續航里程的長短分為低端(小于250km)、中端(250~380km)和高端電動車(380km以上),純電動車的續航里程由汽車攜帶電量決定,一般而言,1kWh電量可以驅動汽車行駛5-7km(或者3-4英里)。

2010年電動車剛剛推向市場時,市場主流產品的帶電容量僅有24kWh,續航里程不足200km,“續航里程焦慮”成為阻礙消費者選購電動車的一大難題。隨著電池成本的快速下降以及能量密度的提升,汽車攜帶的電池容量穩步增加,續航里程也隨之增加,目前300km以上的產品已經成為主流,特斯拉的高端產品續航里程達600km以上,里程焦慮得到極大緩解。

提升電池能量密度是技術攻關的主要方向

提升電池能量密度是降本提效的有效手段。由于動力電池的成本主要是原材料,提升電池能量密度可以有效降低原材料的用量和成本。此外,電池系統的重量達數百公斤級別,占整車重量的1/3左右,提升能量密度可以有效減少電池系統和汽車整體重量,進一步改善整車性能。提升電池能量密度主要通過優化活性材料和生產工藝,目前比較確定的技術方向包括正極材料高鎳化和負極中引入硅材料。

提高三元NCM正極材料中鎳元素的含量可以有效提升電池的容量和工作電壓,從而提升電池的能量密度。不同比例NCM材料的優勢不同,Ni表現高的容量、低的安全性,Co表現高成本,高穩定性,Mn表現高安全性、低成本,理論上,提高正極材料中的鎳含量是提高電池能量密度、提升鋰電池性價比的不二之選。

然而,隨著鎳含量的提高,正極材料的穩定性隨之下降。由于Ni2+半徑(0.069nm)與Li+半徑(0.076nm)較為接近,在制備過程中容易導致鋰鎳陽離子混排,進入鎳空位的鋰在循環過程中難以脫嵌,導致電池的首次庫侖效率不夠理想,并容易造成材料結構坍塌,由層狀結構向尖晶石結構或NiO型巖鹽相轉變,從而導致容量衰減、循環性能和熱穩定性降低。

另外,陽離子混排使得電極材料表面鋰析出,表面堿度過高,多余的鋰形成碳酸鋰或氫氧化鋰在充放電過程中分解,使得電池產氣鼓包,安全性能下降。此外,在充電至較高電壓狀態下,材料表面Ni2+被氧化至Ni4+,其與電解液之間會發生較嚴重的副反應形成SEI膜,導致離子和電子電導率較低,從而導致倍率性能表現不佳。

由于面臨上述問題,盡管高鎳三元已成為眾多電池廠商的攻關方向,但距離大規模推向市場仍需時日。

在石墨負極中引入硅元素是提高電池容量的有效方法。商業化的鋰離子電池主要是以石墨為負極材料,石墨的理論比容量為372mAh/g,而市場上的高端石墨材料已經可以達360~365mAh/g,因此相應鋰離子電池能量密度的提升空間已相當有限。硅基負極材料因其較高的理論比容量(高溫4200mAh/g,室溫3580mAh/g)、低的脫鋰電位(<0.5V)、環境友好、儲量豐富、成本較低等優勢而被認為是極具潛力的下一代高能量密度鋰離子電池負極材料。但硅負極在脫嵌鋰離子時體積變化率太大,并且會導致析鋰反應,造成安全隱患,因此目前硅負極材料的應用也未普及。

上一篇:簡述溫度對磷酸鐵鋰電池的影響

下一篇:鋰電池極片的彈性性能的研究