鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2018年09月08日

分析動力電池NCM622材料在不同截止電壓下的循環衰降模式

隨著國家補貼政策向更高續航里程的電動汽車傾斜,電動汽車廠商也對上游的動力電池廠商在能量密度上提出了更高的要求。在這樣的背景下,比容量更高的NCM523和NCM622材料開始逐漸在動力電池上普及,對于三元材料而言,Ni元素含量越高則可逆容量也就越高,然而更高的Ni含量也會帶來一系列的問題,例如Ni4+的氧化性很強,會導致電解液在材料表面發生氧化反應,引起界面阻抗的增加,其次Ni2+的離子半徑(0.69A)與Li+的離子半徑(0.76A)比較接近,因此在材料的制備和循環過程中,非常容易發生Li/Ni混排的問題,Ni占據Li位會引起可逆容量降低和Li擴散系數降低。

高鎳材料應用的關鍵在于解決其循環穩定性差的問題,這就需要我們對其衰降的機理有更加準確和清晰的認識,以便能夠更加有針對性的對其進行提升和改進。近日天津工業大學的YanliRuan(第一作者,通訊作者)和VincentBattaglia(通訊作者)等人通過對NCM622材料在不同截止電壓下的循環衰降機理的研究發現NCM622材料的衰降模式很大程度上受到充電截止電壓的影響。對于在4.2V或者4.5V截止電壓下循環的NCM622材料其壽命衰降的主要模式是顆粒表面從層狀結構向巖鹽結構轉變引起的電荷交換阻抗的增加。當充電截止電壓提高到4.8V后,NCM622材料體相的晶體結構變化會最終導致顆粒的破碎,引起活性物質損失,同時高截止電壓下還會在NCM622顆粒表面產生一層絕緣層,導致材料的界面電荷交換阻抗的增加。

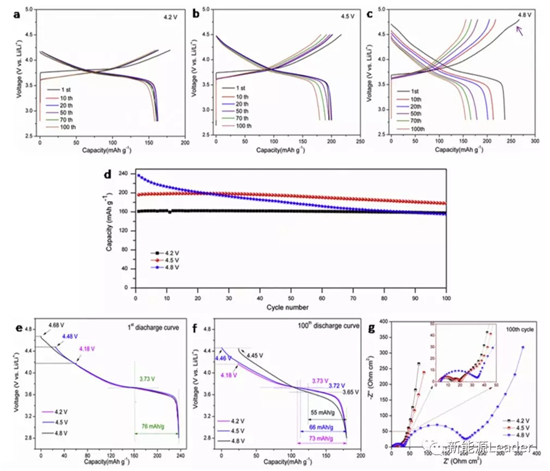

上圖為將NCM622材料分別按照4.2V、4.5V和4.8V截止電壓進行循環的充放電曲線和循環曲線,從上圖a-c可以看到在4.2V截止電壓下,NCM622材料的可逆容量為161mAh/g,將充電截止電壓提高到4.5V后,NCM622材料的可逆容量提高到了197mAh/g,繼續將電池的充電截止電壓提高到4.8V,則NCM622材料的可逆容量提高到了237mAh/g。然而更高的截止電壓在提升NCM材料的可逆容量的同時也導致材料的循環穩定性大幅下降,從下圖d可以看到在4.2V截止電壓下循環100次后可逆容量保持率為98%,在4.5V下可逆容量保持率則僅為91%,而在4.8V截止電壓下,循環100次后NCM622材料的容量保持率則僅為58%,這表明在不同的截止電壓下鋰離子電池內部可能存在不同的衰降模式。

上圖g為在4.2V、4.5V和4.8V截止電壓下循環100次后NCM622電極的交流阻抗圖,從圖中能夠看到三種電極均由兩個半圓構成,分別是高頻區SEI膜阻抗有關的半圓,中頻區的電荷交換阻抗,以及低頻區的擴散曲線。從圖中能夠看到經過100次循環后,在4.8V循環的NCM材料的SEI膜阻抗Rf和電荷交換阻抗RCT要顯著高于4.2V和4.5V循環的電池,這表明4.8V循環的NCM622材料的衰降機理與4.2V、4.5V循環的電池不同。

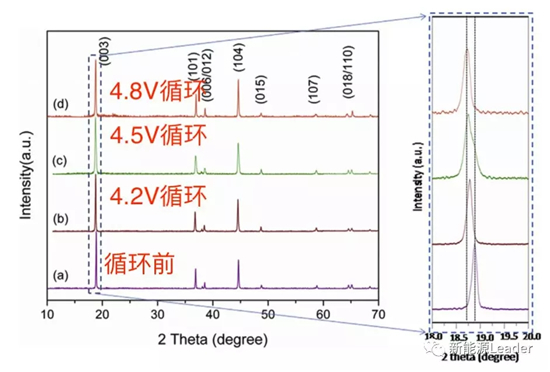

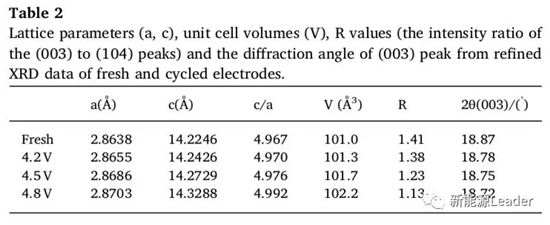

上圖為循環前和4.2V、4.5V和4.8V循環后的NCM材料的XRD圖譜,從圖中看到經過不同截止電壓循環后的NCM622材料晶體結構仍然保持了R3m結構,但是當我們對比(003)衍射峰與(104)衍射峰的強度比值R能夠發現,隨著電壓的升高R值顯著降低,這意味著在更高的截止電壓下NCM622材料內部的過渡金屬元素混排也更加嚴重。

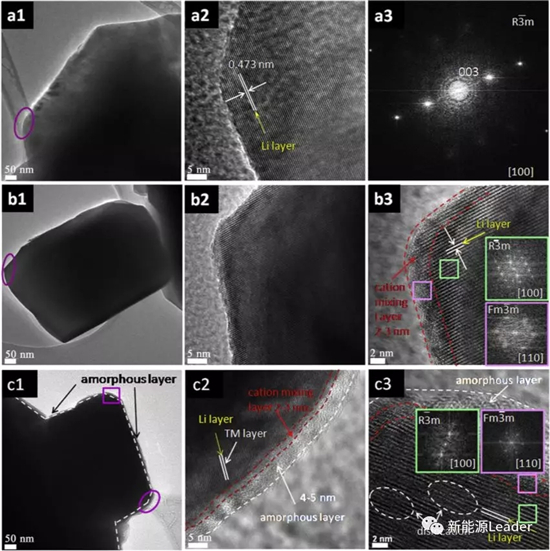

對于循環后的NCM材料而言,由于大多數副反應都發生在顆粒的表面,因此相對于體相的晶體結構變化,NCM顆粒表面晶體結構的變化更加明顯,而研究顆粒表面晶體結構的變化正是透射電鏡技術的強項。下圖為不同截止電壓(a.4.2V、b.4.5V和c.4.8V)下循環后的NCM材料的高分辨率透射電鏡圖案。從下圖中能夠看到在4.2V下循環100次后材料仍然保持了良好的層狀結構,而在4.5V循環后的NCM材料在圖b1中紫色曲線所示的區域內,顆粒表層出現了明顯的過渡金屬元素混排的現象(厚度約為2-3nm),通過快速傅立葉變換顯示該區域呈現出巖鹽結構,而過渡金屬元素混排進入到Li層正是導致形成巖鹽結構的關鍵。繼續將充電截止電壓到4.8V并沒有顯著的增加過渡金屬元素混排層的厚度(如下圖c所示),仍然為2-3nm,但是我們對其體相的分析發現,在NCM顆粒內部存在部分區域在(003)晶面上存在相鄰的過渡金屬層的錯排的現象(如下圖c3所示),而這些缺陷位置往往會成為成核中心,繼續發展為顆粒裂紋。此外我們在4.8V循環的NCM顆粒表面還發現了一層厚度約為4nm左右的無定形層,這主要是因為高電壓下引起電解液氧化分解,在NCM顆粒表面形成一層Li2CO3絕緣層。

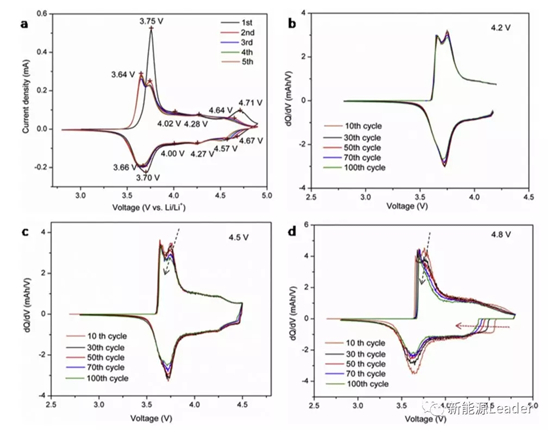

下圖為新鮮的NCM622材料和分別在4.2V、4.5V和4.8V循環不同次數后材料的循環伏安曲線,圖a為新鮮的NCM材料在2.8-4.9V之間的循環伏安曲線,可以看到在3.75V附近的氧化峰主要是Ni2+/3+氧化成Ni4+的反應,在4.71V附近的氧化峰的主要是Li的過度脫出和O2的析出,在第二圈掃描中4.64V氧化峰和4.57V左右的還原峰對應的是Co3+/Co4+反應,并伴隨著材料從O3晶系向H1-3晶系轉變。從下圖b可以看到4.2V循環的NCM622材料在循環100次后,dQ/dV曲線幾乎沒有發生改變,但是當充電截止電壓提高到4.5V以后,第二個氧化峰(Ni3+/Ni4+)則出現了明顯的衰降,在4.8V截止電壓的電池上我們也觀察到了同樣的現象,同時4.8V的高電壓也導致了不可逆相變,引起可逆容量的持續降低(如下圖d的褐色尖頭所示)。

YanliRuan的工作表明NCM622材料在不同的截止電壓下循環會產生不同的衰降模式,4.2V和4.5V下循環NCM622材料晶體結構比較穩定,循環中主要的衰降模式為顆粒表面從層狀結構向巖鹽結構轉變,引起電荷交換阻抗的增加,而4.8V較高截止電壓下循環NCM622材料在循環中衰降要明顯高于低電壓下循環的NCM622材料,研究表明4.8V下循環的NCM622材料不僅顆粒表面的晶體結構發生了從層狀向巖鹽結構轉變的反應,引起界面阻抗的增加,其體相也出現了明顯的相變反應,導致可逆容量的降低,并伴隨著的應力的積累,導致二次顆粒的破碎,引起活性物時的損失,同時由于電解液在顆粒表面的分解,在顆粒表面產生了一層無定形絕緣層,導致界面阻抗的顯著增加。

上一篇:用于鋰電池負極材料的材料:石油焦

下一篇:未來五年鉛電池銷量的預估分析